AmpliTube4って言うまでもなくギターアンプシュミレーターです。

ですので購入される方、使われる方はほとんどがギタリストだと思います。

ギタリストなんでAmplitubeの中身に関しては解説なんか見なくても扱えるでしょう。(ユーザーインターフェースも分かりやすいですし)

僕もそうだったんですが、最初につまづく箇所ってやっぱりDAW(作曲ソフト)内でのルーティングなんですよね。

僕はDAWの何世代も昔の4TRカセットレコーダー世代だったのですが、「インサート」「センド」「バス」「ギターの入力、出力」なんかが分からなかったです。

ですので今回はそういったDAW内でのAmplitubeの取り回しなんかの使用例とか僕が最初分からなかったミキサー内の信号の行き先とかをサクッと話していきたいと思います。

Amplitube5にバージョンアップしました。 紹介してます。

ギターの音をパソコンのDAWに取り込む

最初にここですね。ここでは僕が使っている環境で説明させてもらいます。

DAW:StudioOne

オーディオインターフェイス:M-AudioのFastTrack Pro(めちゃくちゃ古い機種です)

この辺りの実際の接続や設定なんかは後日、上げていきたいです。

インサートエフェクト

Amplitubeとかのギターアンプシュミレーターの類はこの「インサートエフェクト」として扱うことが多いです。

では、「インサートエフェクト」とは?

原音をごっそり変化させる

かいつまんで言うとこういうことです。例を挙げると、

歪ませ系・ワウワウ・イコライザー・ボリュームペダル・

この辺りのエフェクトはギターとアンプの間に挟むと思います。元のギターの音を完全にエフェクトによって変えます。

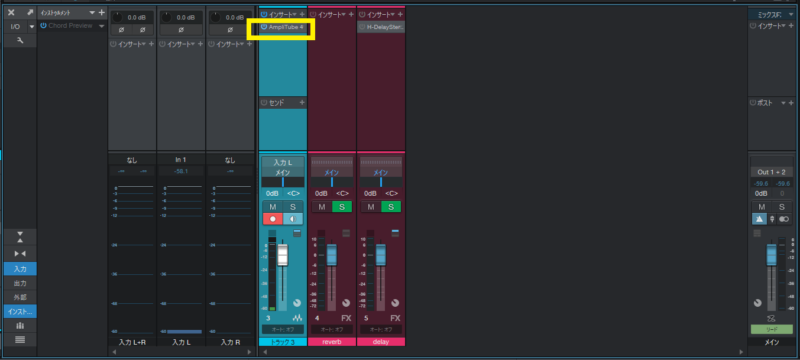

AmplitubeをDAWのミキサー画面でどこに挟むかというと下の図の黄色の枠のところです。

僕の使用しているDAWの画面だとこんな感じなので分かりやすいです。多分、他のDAWでも分かりやすくなっていると思います。

センドエフェクト

Amplitubeは「センドエフェクト」として使うことはまず無いのでいいのですが、「センド」については説明しておきますね。

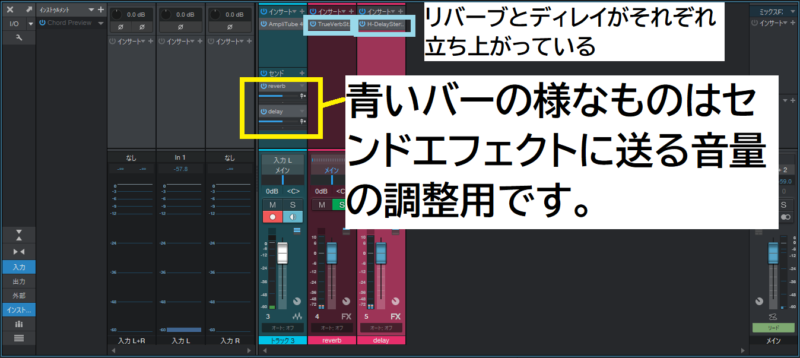

画面だとこういう風になります。あずき色とピンク色の2つのトラックがセンドエフェクト用のトラックです。

センドエフェクトの代表といえば「リバーブ」「ディレイ」ですね。もちろんこれらのエフェクトも「インサート」として使えるんですが「センド」で使う主な理由は

- リバーブとかのエフェクト処理はPC負荷が大きいのでトラック毎にかけるより

1個のリバーブを複数のトラックで共有して使ってPCの負荷を減らす。 - 基本、「同じ空間で鳴っている」を前提にしてるのでリバーブも1個か2個でOK?

(ここら辺は異論が多いと思いますが僕はこう思ってます)

センドエフェクトのイメージとしては

元音を変えるのではなく、元音にエフェクトされた音を被せる(重ねる)イメージ

先ほど「インサートでも使える」と言いましたが、インサートで使う時とセンドで使う時では気を付けるポイントが1つ→ミックスレベルの設定です。主に2タイプあるので紹介しておきますね。

- 左のタイプの場合、Direct音は消しておく

- 右のタイプの場合、WET側に全振りしておく

要するにセンドトラックからの出音には元音は含まれないようにしておくという事です。(例えばリバーブのセンドトラックをソロモードにすると余韻だけの音が聞こえているはずです。)

バストラック

これが一番分かりづらいと思います。僕もこれはしばらく理解出来ませんでした。

僕がパッと思いついた一番いい例がギターの「ハモリパート」かな? 2トラック、3トラック、曲によってはもっと沢山のトラックを使うかもしれません。

そのトラック1つ1つにいちいちAmplitubeをかけていたらPCの負荷も凄いことになってくるので

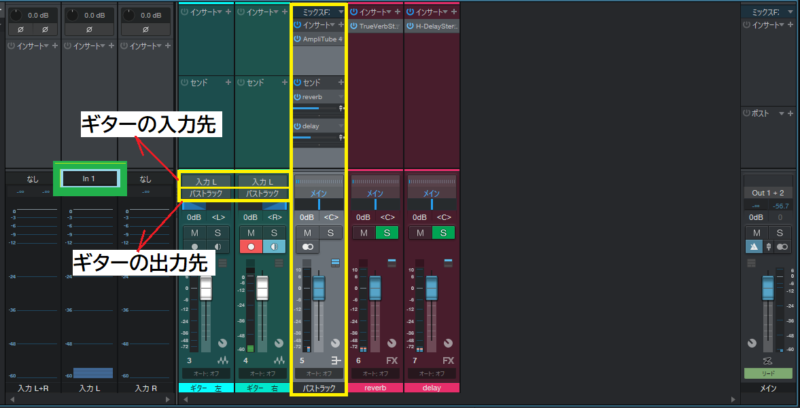

1つの(Amplitubeをインサートした)ステレオトラック(これをバストラックと言います)を作っておきます。

そうすると

- まとめたいトラックを全てその作成したバストラックに送ればAmplitubeは1個で済みます。

- 最初に個々のトラックのボリューム、パンを調整をしておけば、次からはバストラックで全体をまとめて調整できます。

このような利点があり、バストラックって割とよく使うので覚えておいた方がいいですよ。

実際の画面で説明します。

バストラックを利用する場合気を付けるところは「入力と出力」の設定です。

こんな風に入力、出力を設定してやって下さい。

信号の流れの概念

ギター演奏→オーディオインターフェイス→【「in 1」=「入力 L」】→ギタートラック→バストラックへ

図の左側で緑の枠で囲ってある「in 1」の説

- 僕の使っているオーディオインターフェイスは入力が2つあって(写真参照)

左側が1番、右側が2番となってます。 - 実際ギターケーブルを挿してあるのが「左側の1番」なので

DAWでの設定名は「in 1」にしてます。

ギター入力先として「左側入力」の意味で「入力 L」としてあります。 - ちなみに右側の2番にはマイクケーブルが挿してあります。

DAWでの設定名は「in 2」となり、

マイク入力先として「入力 R」としてあります。

※「in」と「入力」などと名称を変えずに同じ名前に設定しておけばよかったです。当然、出来ますよ😊

あと裏技的な事ですけどバッキングギターなんかで左右に2本のギターを録音した時によく僕が使ってる小技です。(過去記事より)

バストラックも理解して使えるようになると便利ですよ。

では、今回はこの辺で終わりとさせていただきます。

Amplitubeの大技、小技、なんかは思い出したり気がついたりした時に随時上げていきます。😃

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

自分のリンクいろいろ😅

●mail(もし何かご用命があれば)

コメント