皆さん、今回はタイトルにもあるように「VELOCITY」と「VOLUME」について自分の知っている範囲で話していきたいと思います。

そんなに難しい話にはならないのでヨロシクお願いします。

ベロシティってそもそもどういう意味?

ここは飛ばして読んでもらっても構いません。自分の独り言です。(;^ω^)

調べましたところ機械翻訳では「速度」だそうです。

普段ベロシティと慣れ親しんでいるDTMerの人たちからすると「あれ?」って思われるかもですね。実際、自分も「あれ?」って思いました。

「普段、鍵盤を叩く強弱を表す言葉だと思ってたんでベロシティって”強弱”の意味じゃないの?」結構な数の人がこう認識してると思います。

でも本当は速度らしいです。

ここからは想像ですが「そこは鍵盤の押す速度を早く!」と伝えるよりも「そこは強く弾いて!」って伝えた方が分かりやすいですもんね。

だからベロシティの大小のことを鍵盤を強く弾く、弱く弾くというのは厳密にいうと違うのですが・・・面倒くさいので強く、弱く、でいいと思います。

というか、これで話させてください(笑)

では、本題です。

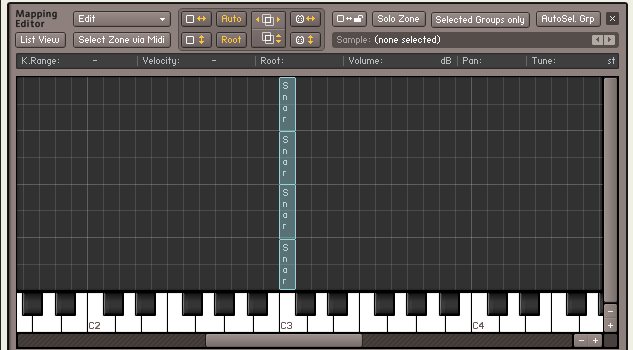

まずはこの図です。

鍵盤(C3)上に4つのサンプルが縦に並んでいます。横線はベロシティの数値を表してます。

一番下のサンプルはベロシティが1~30、その上が31~63、その上が64~95、そして一番上が96~127となってます。

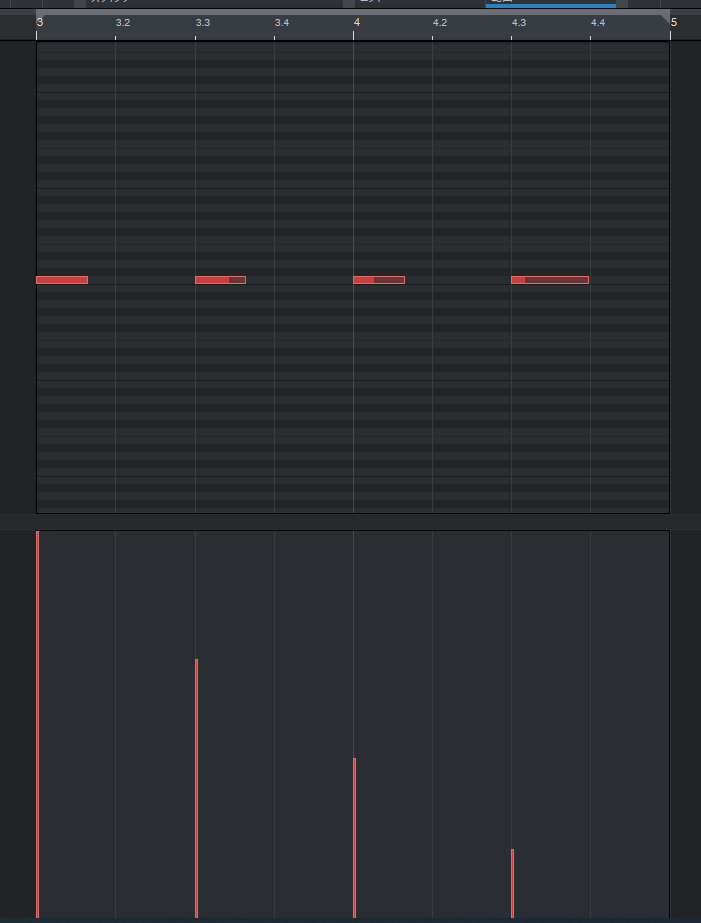

ピアノロールでそれぞれのサンプルが鳴るように打ち込んだものがこれです。

そして下の図がノートとベロシティの関係です。

音で聴くと音色は違うものの、音量はほぼ同じだったと思います。

けどピアノロール画面を見ると明らかにベロシティの大小・・・鍵盤を叩く強弱がはっきりと違うことが分かると思います。

「なぜ、鍵盤を強く叩いても弱く叩いても音量が一緒なの?」

当然の疑問だと思います。

と同時に今回の話で伝えたかったことは、まさにコレなんです。

「ベロシティの大小と音量の大小は関係ないよ。」

主にサンプラー上での話になりますが、要は「ベロシティがこの値で入力されたときにはこのサンプルを発音しなさいよ」という単純な命令形態なんです。

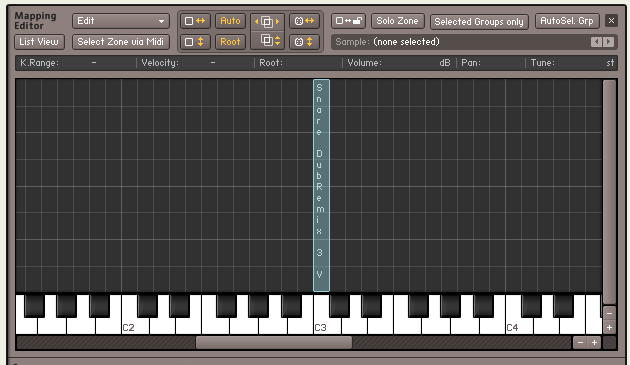

ですので極端な例で上の図のように「ベロシティ値が1~30の位置にAというサンプルを配置し、それ以外のベロシティ値の所にはサンプルを何も配置しない」という音源があったとしたら・・・もうお分かりですよね?

弱く弾いたときだけAという音が鳴って、あとはどれだけ強く弾こうが無音のまま

ということです。

分かっていただけたでしょうか?

「ちょっと待って、僕の音源はこうなってるんだけど明らかに鍵盤の弾く強さによって音量も大きくなったり小さくなったりするよ!」

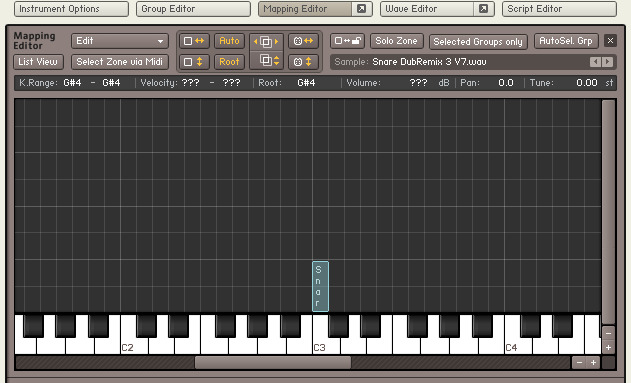

そうですね、(上の図)この場合だと一つのサンプルしか配置されてません。さっきまでの話だと音量が変わるのはおかしいですよね?

でも確かにこの状態で鍵盤のタッチで音量が変わる音源はあります。

なぜ???

答えはこれまた単純で、「ベロシティ値とボリュームを関連付ける命令を入れている」だけなんです。

KONTAKTの場合ですとこれです。

これを入れると「ボリュームがベロシティの大小に関連付けられる」んです。

最初に例として上げた「4つのサンプルが配置された音源」も同じようにこの命令を入れてやれば鍵盤の叩き具合によって

- サンプルの鳴らし分け

- 自然な音量の大小

という事を同時に処理して より自然な感じで演奏できるようにしてあります。

いかがだったでしょうか? こういう知識もこれからDTMやってく上で必ず役に立つ時がくると思います。(実際、自分がそうでした)

とりあえず「これからDTM始めるよ」「始めたばかりでチンプンカンプンだぁ」という状態の人達のお役に立てたらなぁと思い、この記事を・・・もっと言うとこのブログを始めました。

今回は余計な独り言多くて失礼いたしました。

ではこの辺で(^o^)丿

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

コメント